半月板損傷の予防法

半月板損傷になってしまうと、生活の質、いわゆるQOLにも影響を及ぼすことになります。半月板損傷を防ぐのにどんな方法があるのか、予防法を解説します。

膝周辺など下半身の筋力をつける

半月板損傷によって、膝周りが不安定になり、結果的に筋収縮や筋挫傷、炎症による痛みにつながります。膝周りの筋肉を鍛えることで、膝の安定性を高めさせることが可能です。膝周辺のほか、下半身全体の筋力をつけることが大切です。

ここからは半月板損傷を予防するのに効果的な筋トレについてご紹介します。

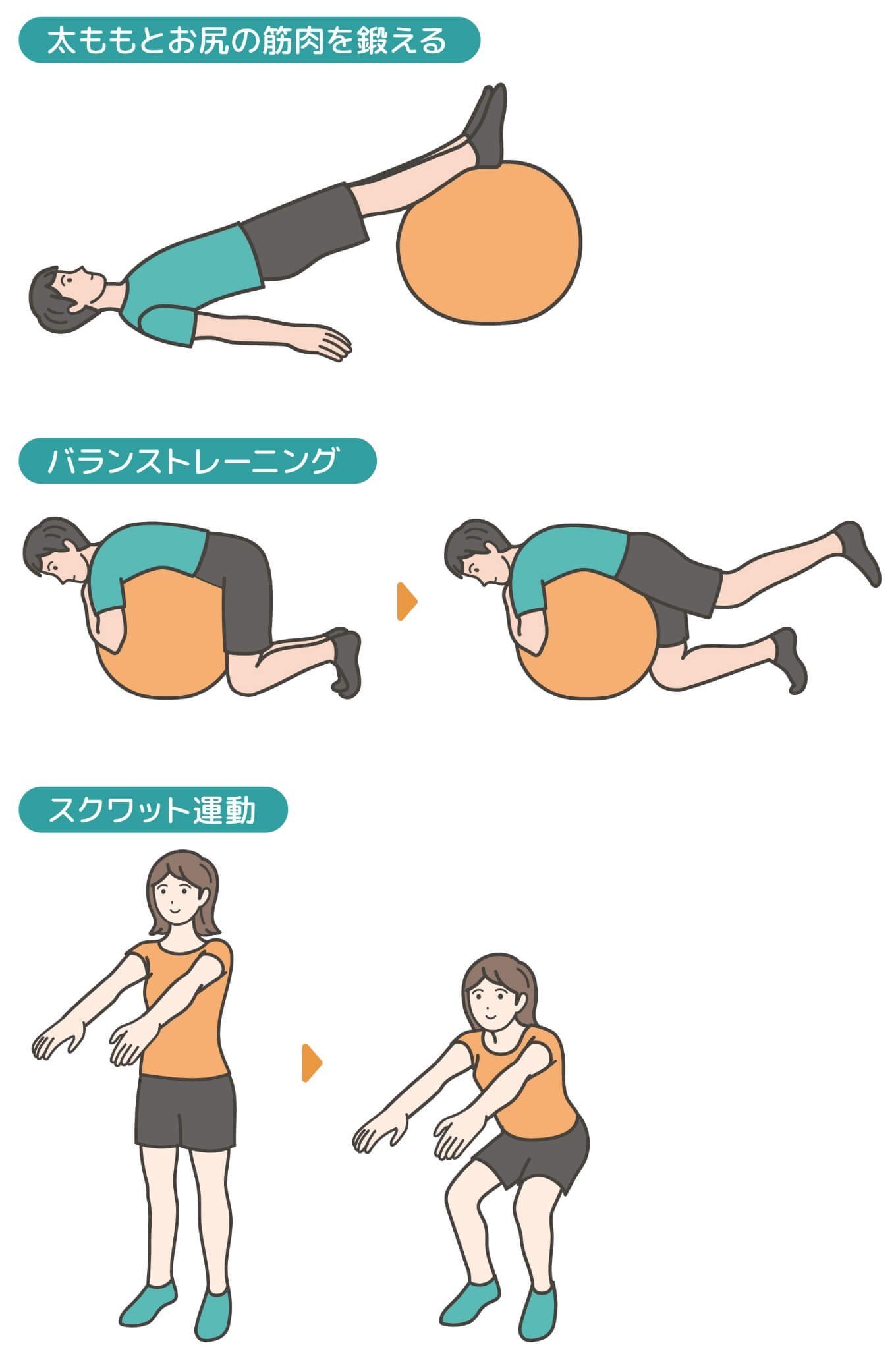

太ももとお尻の筋肉を鍛える

膝関節の周りにある筋肉を鍛えることで膝関節の安定感を高めることができます。膝関節の周りにある筋肉にはまず大腿四頭筋が挙げられ、仰向けの状態で行えるトレーニングがいくつもあるため、寝転びながらできるのが特徴的です。また椅子に座ってできるトレーニングもあり、状態を見ながら行えます。

またお尻の筋肉である中殿筋や大殿筋のトレーニングも仰向けで行えるほか、立った状態で行えるものも多くあります。筋トレは決して激しいものばかりではなく、ゆっくりコツコツと行えるものも多くあるのです。

バランストレーニング

半月板の損傷は身体のバランスが悪い時に生じやすく、バランスが悪いことでスポーツの際にバランスを崩してケガをしやすい要因をもたらします。また普段の生活で転倒しやすい場合も、半月板損傷につながりやすいと言えます。

バランストレーニングにおいては、バランスボールを活用した運動が行われます。膝が不安定な場合、その状態では再び半月板損傷になりやすいのが実情です。そのため、膝の使い方を改善するために何度も反復練習を実施し、膝の使い方を向上させます。

自宅でも行える一方、痛い状態で無理にやる必要はありません。特に半月板損傷後間もない場合にはスタッフの指示通りに行っていくことも大切です。

スクワット運動

スクワット運動は太ももやお尻の筋肉を鍛えるのに適したやり方です。下半身の筋肉は大きいため、エネルギーも消費しやすく、スクワットを行い続けることで、ダイエットにもつながります。

スクワットには様々なやり方があり、負担をある程度かけずに行えるスクワットもあり、そのやり方を病院などで教えてもらうのも手です。半月板に負担がかからないスクワットで少しずつ筋力をつけていき、膝を守っていきましょう。

関節の柔軟性を高める

半月板の損傷は関節の柔軟性が失われていることで起こりやすいとされています。例えば、捻る動作を行った際に、関節の柔軟性が落ちていることで膝だけに負担がかかっている状態になります。

この場合の関節は膝関節だけに限らず、足首や股関節なども入ります。これらの関節の柔軟性を高めることで、半月板の損傷を防げるのです。

股関節のストレッチ

股関節と膝関節が正しく利用されることで、捻った動作をした際の圧力が上手く分散されますが、上手く使えていないと負担が掛かり続けてしまい、半月板損傷だけでなく、外反母趾やシンスプリントなど足の症状も出てしまいます。

股関節のストレッチでは膝関節を股関節を90度に曲げていくストレッチを行うことで股関節の強化につなげられます。また相撲の四股を踏む動作も股関節の柔軟性を高めるのに効果的です。

他にも多くのストレッチ方法がありますが、まずはインストラクターの指示を受けて行うのが良く、自宅でやる場合も決して無理をせず、やり過ぎないことが求められます。

足首のストレッチ

足首のストレッチは椅子に座りながら、足首を動かしていくことでも十分ストレッチになります。他にはつま先立ちや片足立ちなどを行うことで足首の筋力が高まっていきます。足首がしっかりとしていれば変な転び方をしなくて済み、半月板損傷の事態を避けられるでしょう。

椅子に座りながら行えるのがポイントで、仕事中など椅子に座ることが多い方でも時折ストレッチを行ってみて、ケアを行ってみてはいかがでしょうか。

膝関節のストレッチ

膝関節が固まっている状態はうまく膝が伸ばせない、正座などの動作ができない状態です。膝関節のストレッチはお風呂に入った後などに膝の屈折をゆっくりと行うことで、緩めていくことができます。

また足を伸ばしながら床に座って、両手をもう一方の足の膝の裏で組んだ状態で、膝を身体に向かってグッと寄せる方法もあります。これをゆっくりと左右の足で行うことでストレッチにつながるでしょう。

体重を減らす

半月板損傷を防ぐには、半月板にかかる荷重を減らすことが大切です。この場合の荷重は体重を意味しており、体重を減らすことで半月板への圧力を少なくすることができます。

膝には体重の3~10倍がかかる

膝への圧力は行動によって変わります。例えば、普通に歩くだけでも体重の3倍の負担がかかるため、70キロの人であれば210キロの圧力が膝にかかる計算です。歩くたびに210キロの圧力に耐えます。しかも、これは少ない方です。

階段の上り下りの場合には体重の8倍程度の重さがかかると言われています。場合によっては10倍かかるとなれば、体重70キロであれば700キロもかかる計算です。若いうちは問題ありませんが、年齢を重ねていくことで悪影響が出るのは当然と言えるでしょう。

体重を減らすには運動が大事

単に体重を減らすとなると糖質制限など食事面を優先しがちですが、できれば運動を行い、下半身の筋肉をつけながら膝関節の周辺を強化しつつ行うのが理想的です。ただ、最初は体重が重い状態なのでいきなりハードにやる必要はなく、負担のない程度に少しずつ行うのがおすすめです。

大切なことはいかに継続して行えるかです。運動が習慣になれば、自然と取り組めるようになります。普段から運動、ストレッチなどを重ねていれば膝関節を守り、半月板損傷やそれ以外の疾病を防ぐことにつながるのです。

食事の後にちょっとしたストレッチを

食事の後はどうしてもまったりとしがちですが、食事の後に少しでもストレッチを行うことで血糖値の上昇を抑制でき、健康的に過ごせます。特に食事の後は眠くなりやすいという方は、ストレッチを行えばある程度抑制できるのです。

1キロ太るだけで3~10キロ分の負担が増し、5キロ太れば最大50キロの負担が余計にかかり、膝への負担は相当なものとなります。食事に気を付け、その上で食後にストレッチを行うだけでもだいぶ変わるでしょう。

運動する環境を整える

半月板損傷はスポーツを行い、激しい動きなどに半月板が対応しきれずに痛めてしまうことで起こります。

半月板損傷を予防するには、たとえ激しい動きがあったとしても、十分にカバーできるように環境を整えていくことが求められます。

サポーターの装着

膝にサポーターを装着することで関節の動きを安定させ、膝周りの筋肉が筋収縮して筋挫傷してしまうことを防ぎます。筋挫傷してしまうと修復のために炎症が生じ、その炎症が強い痛みにつながってしまいます。

サポーターを装着していれば膝への負担がかかりにくくなり、圧力が過度にかかる状態を避けられます。膝に対する不安がある、古傷があるなどのケースにおいてサポーターを装着することはかなり心強いと言えるでしょう。

注意したいのはサポーターが強力である分、膝周りの筋肉をあまり使わないために筋力が落ちてしまう点です。あくまでも運動中など特定の場合のみに特化し、それ以外ではできる限り外す形にすれば、筋力を落とすことなくサポーターのいい部分を活用できるでしょう。

関連記事

人気の記事

戻る