半月板のしくみ

私たちが歩行や運動をする際に欠かすことができないのが「半月板」です。ここでは半月板のしくみ、そもそも半月板とはどういうものかを解説します。

半月板とは

半月板は大腿骨と脛骨の中間「膝関節」にある軟骨組織の一部です。軟骨組織には硝子軟骨(しょうしなんこつ)と線維軟骨(せんいなんこつ)がありますが、半月板は繊維軟骨の一種です。繊維軟骨はコラーゲンの繊維が束になったものであり、クッションの役割を担う場所に繊維軟骨が用いられています。

繊維軟骨があるのは恥骨結合部分やアゴ関節のところで、いずれも出産時に産道を拡げていく、咀嚼の動きをスムーズにするなど、強く圧力がかかる際に柔軟な対応をする部位です。半月板もこうした役割を持っていると言えるでしょう。

半月板の役割

半月板の役割は、私たちが普通に歩く、運動するといったことをスムーズに行うことです。繊維軟骨はクッション的な役割を必要とする部位に使われているように、半月板は歩行や運動には必要不可欠な存在です。

また膝の曲げ伸ばしでも半月板は欠かせません。骨同士がぶつかりあっている状態であり、仮に半月板がなければ相当な痛みが常に生じ続け、歩行どころではなくなります。痛みを感じることなくスムーズに動き続けられるのは半月板がクッション的な役割を担っているからです。

一方で半月板には膝関節にある関節軟骨を守る役割も担っています。そもそも関節軟骨は硝子軟骨とも呼ばれ、圧力に耐えやすい一方で弾力性はあまりありません。半月板が柔であれば、関節軟骨は剛と言えます。

年齢を重ねる中で発症する「変形性膝関節症」はまさにこの2つの軟骨の影響によって生じます。変形性膝関節症はそれぞれの関節がすり減ることで生じやすく、痛みのほか動きづらいなどの症状をもたらします。

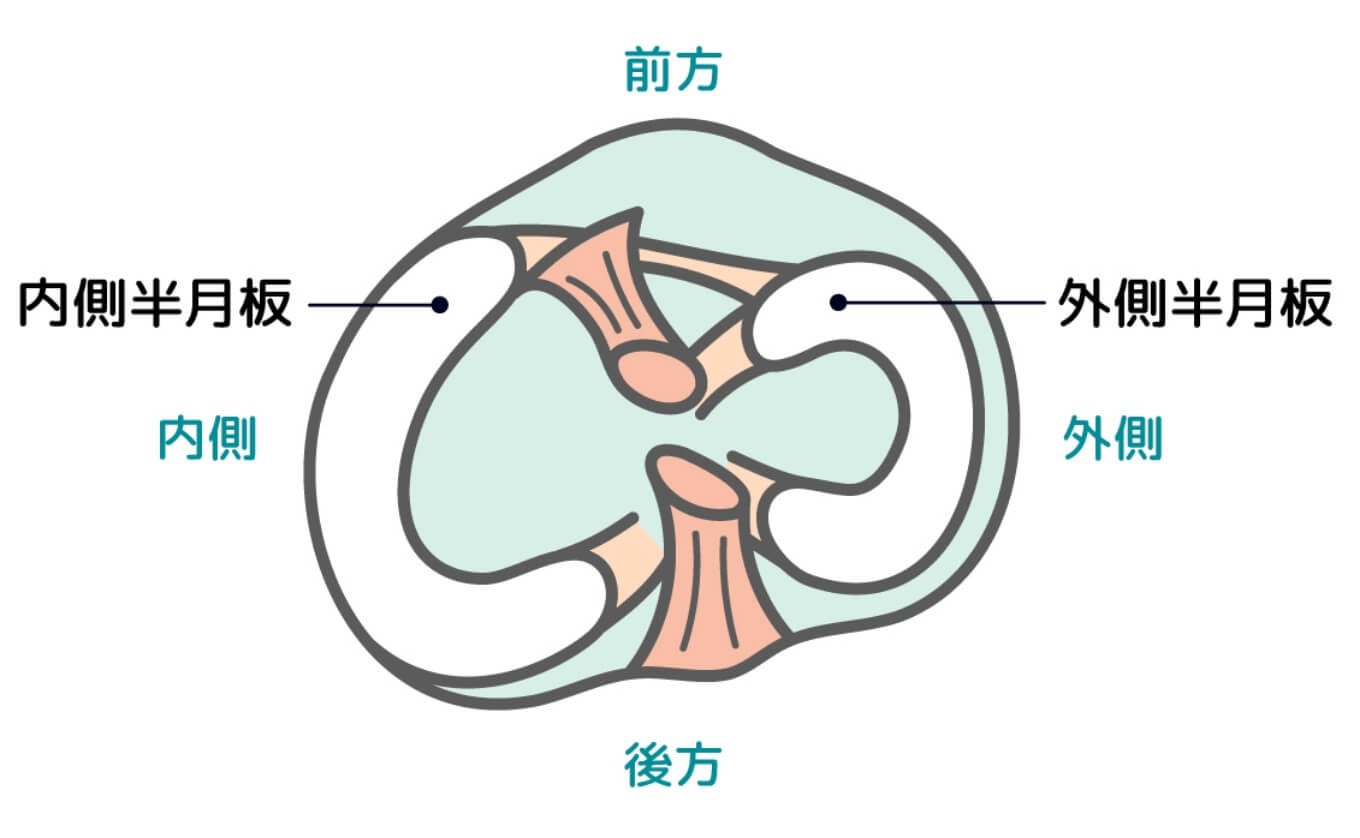

半月板の構造

半月板は「内側半月板」と「外側半月板」の2種類があり、いずれも内側が薄く、外に行くにつれて厚みを増していくような形状になっています。この形状は膝を動かしやすくするための形状であり、この形状でないと上手く動きません。真上から見ると「C」の文字、もしくは「三日月」に見えるのも半月板の大きな特徴です。

2つの半月板のうち、内側半月板の方が外側半月板よりも若干大きいほか、外側半月板は円形要素が大きく若干ギュッとした形になっています。

内側半月板に関しては関節包にくっついている一方、外側半月板は完全にはくっついていません。くっついていない分、可動性という点では内側よりも動きやすく、強い衝撃がかかっても損傷には至りにくいとされています。

半月板の構造は横から見たもの、真上から見たものが多くありますが、より立体的に見ないと半月板の存在理由や機能などはなかなかわかりません。そして、半月板の模型を見ると、半月板の構造がいかに理にかなっているものかがわかります。

次の項目の「半月板の機能」ではなぜ半月板があの形状なのか、その一端を垣間見ることができます。

半月板の機能

半月板にはいくつかの機能がありますが、まず荷重や衝撃、圧力を分散させ吸収する機能があります。例えばジャンプをして着地した場合、その衝撃は縦にかかります。その時、半月板の形状によって「フープ応力」が働き、内から外へ圧力が分散されていくのです。半月板の内側の厚みが薄く、外側が厚い形状なのは、フープ応力とも関係があります。

体重をしっかりと支え続けられるのも半月板のおかげです。常にかかり続ける荷重を分散させているのは半月板の形状なしにはあり得ないことと言えます。膝が悪い人に太っている方が多いのは、常に荷重がかかり続けていて圧力を逃がし続けるのに限界が生じていると言えるからです。

また厚みが異なる形状によって、関節をしっかりと支え、上手く滑らせる安定性にもつながっているのです。関節と半月板を真横から見た時、2枚の半月板によってすり鉢状のような形状が構成されます。この上に関節が乗っかっており、結果的に関節を動かしやすく指せていると言えるでしょう。半月板にはこれらの機能が備わっています。

次の「半月板の血流」では、半月板に流れている血流の存在、そして、血流が流れているところ、流れていないところで治りやすさに大きな違いがあることをまとめております。

またその治りやすさの違いが治癒に向けた方法に大きな違いをもたらしており、その点についても解説しています。

半月板の血流

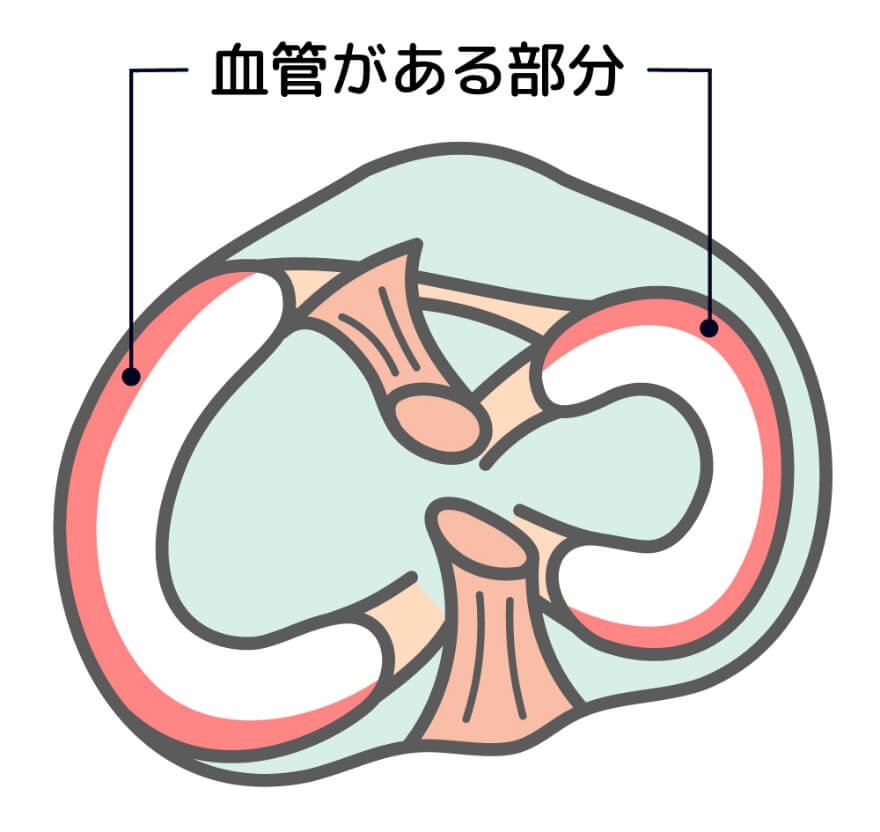

半月板は全てに血管が走っているわけではありません。内側半月板・外側半月板いずれも外側に血管があり、全体の3分の1に血管があります。つまり、大部分には血管がない状態です。半月板にはおおよそ3割程度の血流しか流れていないのです。

血管の有無は半月板への損傷が生じた際に多大な影響をもたらします。それは治癒力の問題です。血管があることで栄養素が運ばれやすく、治癒されやすい状態になります。しかし、血管がないところは栄養素が運ばれにくく、ケガが治りにくい状態になるのです。

ここからは半月板の中でも治りやすい場所・治りにくい場所についてそれぞれご紹介していきます。

治りやすい場所

血管がある外側に関しては血流がある分、治癒はしやすい状態です。例えば半月板の形状に沿う形で断裂している「縦断裂」の状態は外側で生じれば血流もあって治癒は比較的叶いやすい場所です。

そのため、保存療法が行われることも多く、痛み止めの服用やヒアルロン酸の注射、温熱治療、運動療法などを実施します。これらは自然治癒を想定しており、これ以上の症状悪化を防ぐ狙いもあります。

とはいえ、血流自体が活発に行われているわけではないので、自然治癒はまずもって難しいと判断されることもあります。その場合は手術です。以前は半月板の役割はさほどないとされており、全切除術で対応したケースもありましたが、半月板の機能が見直され、全切除では色々な弊害が生じることが報告されています。そこで一部分だけを切除する「部分切除術」が主流になっています。

一方で血流がある場所は治癒の可能性がある場所を意味するため、切除するのではなく、縫合することで半月板を残しておく方法も存在します。それが「縫合術」です。断裂した部分を糸などを使って縫合することで、修復されていきます。これは血流があるからこそなせる業であり、一部の断裂にしか使えません。

治りにくい場所

一方で内側に入り込む断裂の場合には、自然治癒はほぼ難しい状態です。断裂の種類では「横断裂」や「円板状半月板断裂」、「フラップ状断裂」、「水平断裂」などが挙げられます。

「縦断裂」は外側で起きれば縫合することで治癒する可能性が考えられますが、内側に入り込んでいる以上、自然治癒は非常に難しいのが実情です。そのため、切除を行い、痛みの原因を取り除く形になります。

しかし、クッション的な役割を担っていた半月板がなくなることは、その他への負担が高まることを意味し、結果的に「変形性膝関節症」の誘発につながりやすくなるでしょう。半月板の切除はクッションが一部なくなることを意味するからです。

そこで最近は血液を採取して作られた「フィブリンクロット」と縫合術を活用して半月板をくっつけるやり方も出てきています。血流がないのであれば血液の成分を持ってくればいいという発想であり、これにより、半月板を保存することが可能になります。

関連記事

人気の記事

戻る