半月板損傷の治療法

1回損傷するととても厄介な半月板損傷ですが、様々な治療法が存在します。大きく分けると、3つに分けることができます。

- 保存療法

- 手術療法

- 再生治療

ここからはそれぞれの治療方法について解説します。

保存療法

保存療法は手術をしないで、今ある半月板を維持しつつ治療を行うやり方です。この場合の保存療法は以下のやり方が挙げられます。

- 注射

- 装具療法

- リハビリ

保存療法として行われている3つの治療方法についてご紹介します。

注射

半月板損傷がさほど重いものではなかった場合、ヒアルロン酸を注入することで膝関節を守ることができます。ヒアルロン酸は膝関節の軟骨の一成分でもあり、注入することで滑らかな動きをするのをサポートします。

半月板損傷以外に変形性膝関節症の治療で用いられることも多く、半月板損傷にも応用されています。実際にヒアルロン酸を注入して運動制限を行うことで関節水腫などが消えたという研究も報告されています。多くの水分とコラーゲンで構成される半月板にとって、ヒアルロン酸はうってつけのアイテムです。

一方、半月板損傷において痛みがある場合にはステロイド注射を打つことがあります。膝に炎症が起きていてとても痛い場合にステロイド注射を打つことで痛みを抑えることが可能です。

ステロイドの効果は短いもので2週間、長いと1か月、場合によっては数か月持つと言われており、痛みを取り除く目的であればヒアルロン酸よりも効果が期待されています。しかし、劇薬でもあるため、使っていく中で次第に効果が薄れる可能性も高く、使うタイミングが問われやすいのも確かです。

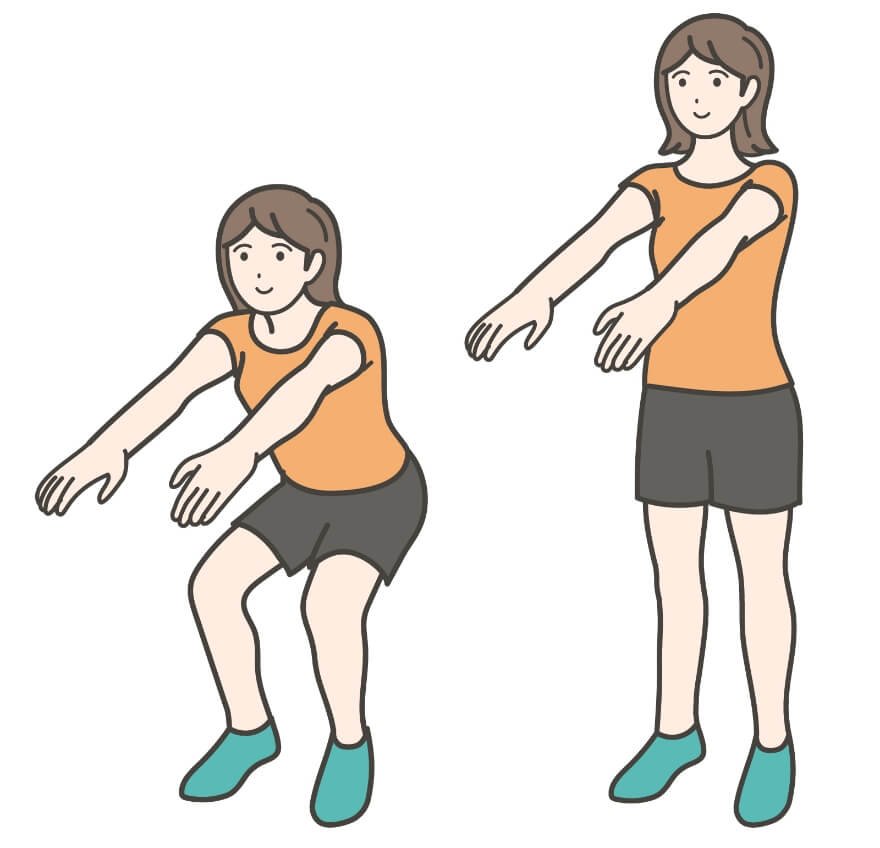

リハビリ

筋肉がこわばっている、膝の可動域が制限されているなどの要因で膝が持つ機能が落ちていることがあります。この状態を改善していくためにリハビリを行います。

半月板損傷後、いきなりリハビリを行うのは炎症をただただ酷くさせるだけなので、まず痛みや腫れをしっかりと取り除いた後でリハビリに入ります。

主なリハビリの内容としては、膝の可動域の運動、膝周りの筋肉を鍛えるトレーニング、膝を過度にかばうことがないよう、バランスの練習なども行います。これを重ねていく中で半月板損傷前の状態に少しでも戻していくことが可能です。

装具療法

装具療法は膝の安定性を一定以上にするため、装具を装着して膝回りをサポートしていくやり方です。

半月板損傷によって膝がぐらつくと、おのずと膝周りの筋肉が筋収縮を起こします。すると、その筋収縮が原因で筋肉が傷つき、炎症が起きて痛みにつながるという負のスパイラルに入りやすくなるのです。

装具を装着することで膝の安定性が高まるため、筋収縮が起こりにくくなります。筋収縮さえ起こらなければ筋挫傷も起こらず、炎症にもつながらないため、半月板損傷の状態によっては効果の高い手法と言えるでしょう。

半月板損傷以外に変形性膝関節症の治療で用いられることも多く、半月板損傷にも応用されています。実際にヒアルロン酸を注入して運動制限を行うことで関節水腫などが消えたという研究も報告されています。多くの水分とコラーゲンで構成される半月板にとって、ヒアルロン酸はうってつけのアイテムです。

一方、半月板損傷において痛みがある場合にはステロイド注射を打つことがあります。膝に炎症が起きていてとても痛い場合にステロイド注射を打つことで痛みを抑えることが可能です。

ステロイドの効果は短いもので2週間、長いと1か月、場合によっては数か月持つと言われており、痛みを取り除く目的であればヒアルロン酸よりも効果が期待されています。しかし、劇薬でもあるため、使っていく中で次第に効果が薄れる可能性も高く、使うタイミングが問われやすいのも確かです。

手術療法

キャッチングやロッキングなどがあると、保存療法だけでは限度があります。その場合には手術療法を活用して半月板損傷に対応していくことになります。ここでご紹介する手術療法は以下の通りです。

- 関節鏡手術

- 半月板縫合術

- 半月板切除術

- フィブリンクロット法

- 手術後のリハビリ

それぞれの手法について詳しく解説します。

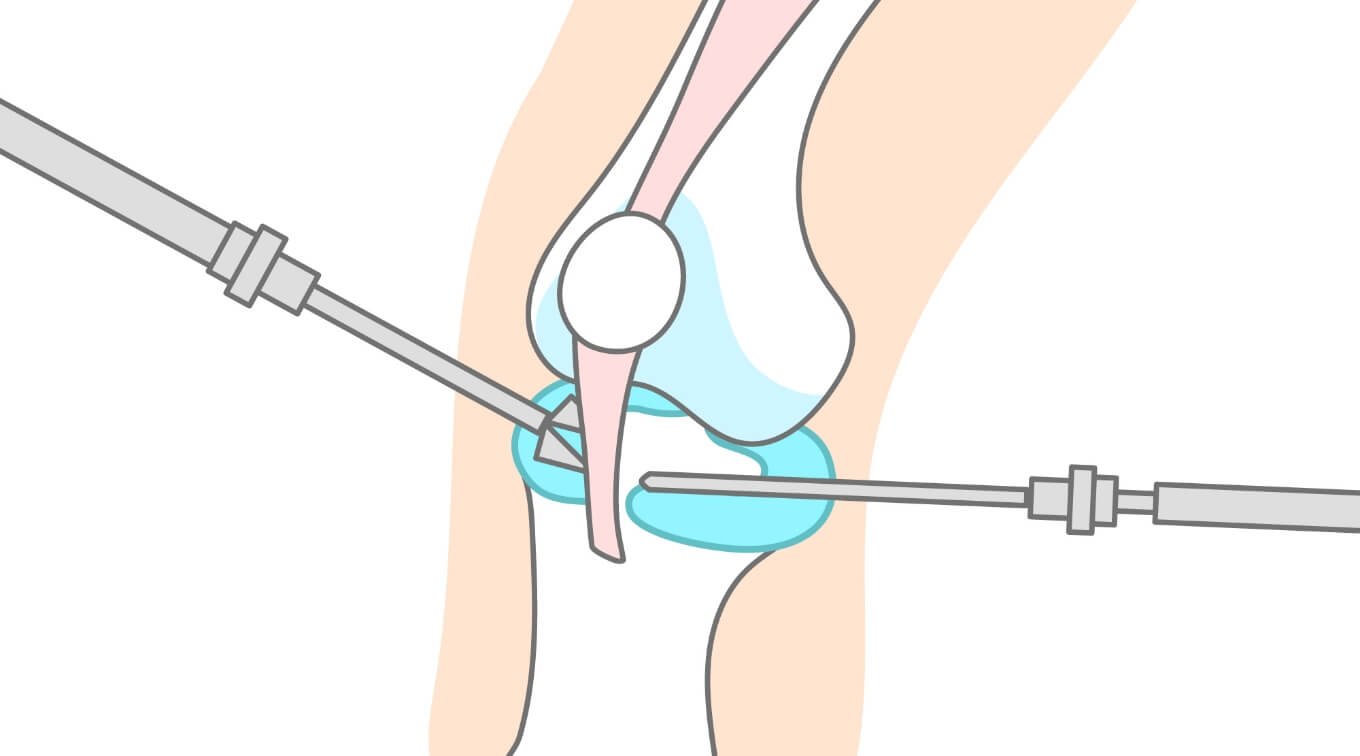

関節鏡手術

関節鏡手術は関節鏡を用いて、半月板が損傷している部分を切り取り、形成などを行う手術を指します。関節鏡手術では局所麻酔などを行い、膝蓋骨の近くに穴を開け、関節鏡などを中に入れます。

映像で半月板などの状況を確認しつつ、切除のための器械を利用して損傷部分を切除し、切除した部分をきれいにして終了です。

手術は長くても30分で終わってしまい、入院も1日ないし2日、程度によっては日帰りも可能で、手術後のリハビリもすぐに行えます。3か月程度でスポーツが行えるようになるなど、負担がある程度少ないやり方です。

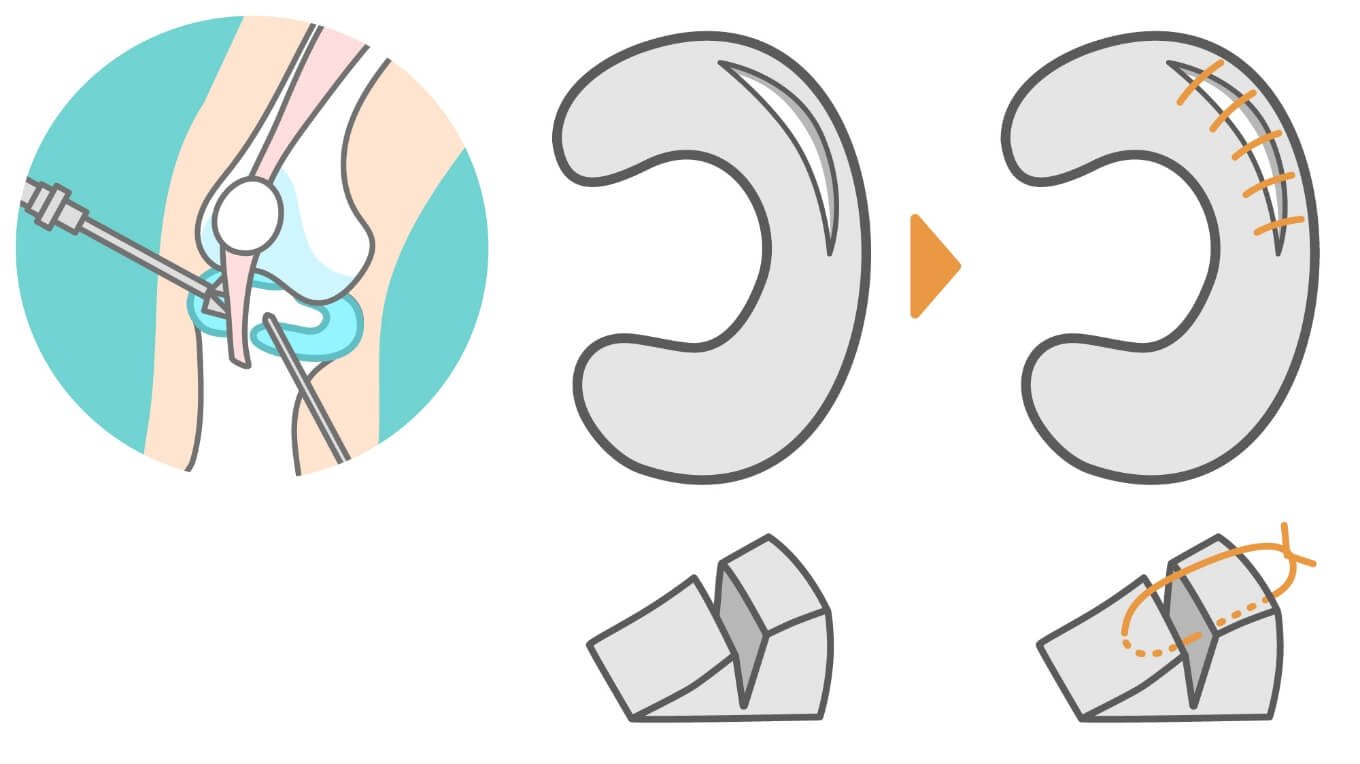

半月板縫合術

半月板縫合術は、半月板に亀裂が入っている部分を縫合するやり方です。半月板は外側を中心に血管が走っており、この部分は縫合することで自然にくっつく可能性があるのです。そのため、縦断裂の場合には縫合術によって元に戻るのを待つ形になります。

縫合術は関節鏡を使って行われ、損傷部分を糸などを使って縫合します。縫合術の場合、一定期間は体重をかけないようにしながら生活し、少しずつリハビリを重ねていきます。スポーツへの復帰は早くて3か月、長いと6か月ほどかかり、個人差がそれなりにあるやり方です。

フィブリンクロット法

フィブリンクロット法は、患者の血液を事前に採取して固めたものを半月板に注入して縫合するやり方です。内側に断裂があった場合、血流がないため、本来縫合してもくっつくことはほぼありません。

しかし、フィブリンクロット法は血液を固めたものを亀裂に入れた上で縫合するため、その血液がまるで接着剤のような役割をして修復がなされます。手術後の流れは縫合術と同様で、1か月もすれば断裂部分がくっつくようになるでしょう。

フィブリンクロット法が効果を発揮するのはスポーツなどでケガをした若者などで、年齢を重ねて半月版が損傷したケースだと難しいとされています。

半月板切除術

半月板切除術は、半月板を一部切除していくやり方です。内側に断裂があったり、半月板の劣化が強かったりすると、縫合ではどうにもなりません。その際に切除術を用いていきます。この時、必要以上に切除してしまうと半月板の機能が損なわれ、悪影響が出てしまうでしょう。そのため、切除が必要な部分だけを切除します。

切除した場合はまず歩行練習を始め、リハビリをすぐに行い、歩行が安定したら退院という流れです。縫合術とは違うプロセスでリハビリなどが進んでいきます。

手術後のリハビリ

手術後のリハビリは主に3つのやり方が存在します。

- ストレッチング(可動域訓練)

- 筋力トレーニング

- 有酸素運動

これらのリハビリ方法についても解説します。

ストレッチング(可動域訓練)

筋肉や靭帯が筋収縮状態になっているのを緩めさせて、スムーズに動かせるようにするための運動です。膝関節だけを動かすのではなく、様々な関節を動かすことも行います。

様々な関節のストレッチングを行う理由は、膝関節だけに負担がかかるのを防ぐためです。ストレッチングにより、関節が動かしやすくなるほか、血流が促進されて治癒力を高めることにもつながります。

筋力トレーニング

筋力トレーニングは膝周りの筋力を高めるために行います。筋力をつけることで膝周りの安定性を高められます。いきなり過度なトレーニングを行うのではなく、少しずつ行っていくのがポイントです。

膝周辺の筋肉が増えると安定しやすくなり、筋収縮・筋挫傷、それによる炎症が少なくなって痛みが軽減されます。またスムーズな屈伸ができるようになるなど、膝の状態を高めさせてくれるでしょう。

有酸素運動

有酸素運動は膝そのものには関係ありませんが、半月板にかかる荷重を減らすことにつながります。特に有酸素運動は体脂肪を減らすことに効果があるほか、基礎代謝量も上がるでしょう。結果的に痩せやすい状態となり、健康増進にもなります。

再生治療

近年注目されているのが再生治療です。幹細胞を活用することで半月板の再生が行えます。近年は幹細胞治療の研究がすすめられ、半月板や関節軟骨などにも応用できる治療法が認可されるなど、話題を集めている状況です。

半月板を切除することで関節軟骨などに影響をもたらし、結果的に変形性膝関節症になりやすい傾向にあります。また縫合しても数年後には再び断裂する可能性もあるなど、決して万全とは言えません。

しかし、再生治療であれば半月板の切除などが必要なく、しかも注射だけで大丈夫です。これまで保存療法で用いられてきた注射を活用することで半月板損傷により効果的な働きかけが行えるようになります。

関連記事

人気の記事

戻る